Poetische Schattenarbeit. Wie Gedichte heilen

- Ulrike Melzer

- 12. Feb. 2021

- 13 Min. Lesezeit

Worum es geht:

In diesem Artikel geht es um poetische Schattenarbeit, eine Art und Weise, poetische Texte zu verfassen, die für den Schreibenden heilende Wirkung haben kann. Ulrike Melzer stellt vor, wie das praktisch funktioniert, und bespricht, nach einem kleinen Ausflug zu Carl Gustav Jung, verschiedene PoetInnen, die auf diese Art geschrieben haben (Rumi, Rilke, Plath, Dickinson).

Die Wunde ist der Ort, an dem das Licht in dich eintritt.

Das ist die erste Zeile, die ich von dem persischen Dichter, Sufi-Mystiker und islamischen Gelehrten Dschalal ad-Din Muhammad Rumi gelesen habe. Die Worte berührten etwas, ich wunderte mich kurz über die Wirkung der Worte und vergass dann zu schnell, was sie in mir bewirkten. Bis ich sie bei Leonard Cohen so ähnlich wieder hörte:

There is a Crack, a crack in everything. That´s how the Light gets in.

Auch Cohen war immer eher Lyriker als Songwriter und gleichzeitig auch Mystiker, der sich in seinen Texten immer mit Spiritualität und Transzendenz beschäftigte. In abgewandelter Form findet man diese Aussage bei verschiedenen Autoren. Wie eine poetische Formel beschreibt dieses Mantra die Heilkraft der Lyrik: Da wo deine größte Wunde ist, der Bereich, der dir am meisten Angst macht, die Anteile in dir, für die du dich schämst und bei denen du Schwäche vermutest - dort liegt deine größte Stärke.

Poetische Schattenarbeit - was ist das?

Gibt es für dieses Phänomen eine logische Erklärung? Ich tue mich schwer damit, diese seelischen Prozesse zu erklären. Die Begriffe „Wunde“ und „Licht“ werden verstanden, weil sie mit uralten Bildern arbeiten, die direkt aus dem kollektiven Unterbewusstsein der Menschen stammen.

Doch so richtig verstanden, was es bedeutet dieses Licht wirklich zu erleben, habe ich erst, als ich anfing selbst zu schreiben. Denn die Wunde, der Ort, an dem die Heilung passiert, erreichen wir beim Schreiben von Lyrik oft ganz unabsichtlich.

Absichtlich suchen Menschen diese dunklen Orte nicht auf, auch das Verfassen von literarischen Texten dient oft nur dem Eskapismus. Das funktioniert bei Lyrik jedoch nur begrenzt. Irgendwann findet man sich allein an diesem mysteriösen Ort inmitten „der dunklen Nacht der Seele“, wie der Mystiker Johannes vom Kreuz den Zustand der Depression beschrieb, und weiß nicht, wie man da hingekommen ist.

Worte kommen und zeigen uns den Weg, öffnen Türen in unserem Unterbewusstsein, an die wir uns nicht herangewagt, die wir sonst nicht erreicht hätten. Es ist nicht angenehm zu diesen Orten zu gehen, doch nur dann können wir dieses Licht erkennen. Ein Licht, das heilt. Das Beste daran: Wir können das selbst tun ohne Hilfe von außen. Das macht uns zu selbstbewussten, starken Menschen. Nicht das Vermeiden, nicht das Unterdrücken der dunklen Gefühle heilt, sondern das Durchfühlen. Lyrik kann das, weil sie nicht über den Verstand funktioniert - die scheinbar unlogischen Zusammenstellungen von Worten enthalten eine in sich völlig logische Ordnung, die Heilung zum Ziel hat. Wenn der Begriff Heilung als das Vereinen von Gegensätzen und Trennung verstanden wird, dann geht es um Integration bestimmter Anteile. Wenn statt eines Verlustgefühls Gelassenheit, Ruhe und Liebe bleiben - dann fühlen wir uns geheilt.

In der westlichen Welt haben wir vergessen, wie ich das anfühlt, weil Heilung in der Psychologie oftmals nur ein „wieder Funktionieren“ zum Ziel hat. Der Patient ist wieder in der Lage, einer Arbeit nachzugehen und Beziehungen zu leben. Das sagt jedoch nichts darüber aus, ob dieses Funktionieren gleichbedeutend mit Glück und Zufriedenheit ist. Eine resignierte, abgestumpfte Existenz im Überlebensmodus - das ist der Zustand, in dem viele Menschen sich für gesund halten.

Gerät die äußere Ordnung durcheinander, bricht die Erkrankung erneut aus: Weil die negativen Aspekte der Persönlichkeit abgespalten wurden. Ein Mensch kämpft gegen sich selbst und distanziert sich so immer mehr von sich selbst. Das kann zu depressiven Phasen und zusammen mit weiteren Faktoren zu einer Depression führen.*

Ich dachte lange auch beim Schreiben, negative Anteile in mir müssten verdrängt, zurückgehalten werden. Doch Gedichte lassen sich nicht in gut und böse einteilen, nicht in logisch und unlogisch. Die Worte wollen geschrieben, die Gefühle gefühlt werden.

Die emotionalen Prozesse beim Verfassen eines Gedichtes bringen diese verdrängten Emotionen an die Oberfläche, um in unser Bewusstsein zu gelangen und integriert zu werden. Seitdem mir das bewusst ist, nutze ich Gedichte um mich zu heilen und erlebe, wie sie heilend auf andere wirken.

Ganz praktisch funktioniert das so: Ich fühle mich schlecht, ich schreibe ein Gedicht, ohne darüber nachzudenken. Die Worte erzählen mir Geschichten aus einer anderen Wirklichkeit: Ich versuche herauszufinden, was in dieser Wirklichkeit geschieht, was ich verstecken will. Dann hole ich all diese Aspekte hervor, schaue sie mir an und versöhne mich mit ihnen, frage sie nach ihrer Botschaft für mich. Sie haben immer eine.

Poetische Schattenarbeit: Ein praktisches Beispiel

Wer das gern nachmachen will: Ein Gedicht zu schreiben, ist nicht schwer. Reime und Versmaße sind nicht nötig, doch wenn du gern damit arbeiten willst, kannst du das tun. Das einzig Wichtige bei diesem Vorgehen ist es, nicht mit Logik zu arbeiten. Schreibe nicht einfach deine Gedanken auf, reflektiere nicht. Lies zur Einstimmung vielleicht einige Gedichte deiner Lieblingspoeten. Wenn du die noch nicht hast - in diesem Artikel gibt es ein paar erste Inspirationen.

Dann versuche im ersten Schritt, das Gefühl zu definieren, das dir am meisten Angst macht, triggert, nervt oder verletzt.

Ein Gedicht arbeitet mit Bildsprache, Rhythmus, doch auch das muss nicht unbedingt sein. Es ist einfach ein kurzer Text, der Gefühle beschreibt. Oft unterteilt in mehrere Strophen. Doch auch mit einem ganz kurzen, knackigen Text kannst du schon deinen Schatten auf die Spur kommen.

Beispiel 1

Du hast eine schlechte Erfahrung mit einem anderen Menschen gemacht. Sein Verhalten verletzt/nervt/triggert dich.

Schritt 1: Schreibe das Gefühl auf. Gib ihm, wenn du magst, eine Farbe, eine Form, denke dir einen Charakter für das Gefühl aus. Diese Übung macht Spaß! So wird dein innerer Poet angeregt. Und bremse dich nicht mit der Annahme aus, kein Talent zu haben. Es geht bei dieser Übung nicht um Leistung. Wenn du das Gefühl so definiert hast, kannst du zum zweiten Schritt übergehen.

Schritt 2: Was macht das mit mir, dass mich dieser Mensch so behandelt hat? Habe ich auch schon mal jemanden so behandelt? Vielleicht sogar mich selbst?

Das Gedicht könnte dann folgendermaßen aussehen:

Schwarz, undurchsichtig, ein Geist bist du Heimlich mich umkreisend, lässt mir keine Ruh. Ich bin klein, kein Raum zum Atmen, du nimmst mir den Raum mein Leben wird zum Alptraum nehme mir selbst weg, was leuchtet, zu hell, zu grell sperre mich ein im Dunkeln, viel zu schnell verbiete mir das Sprechen, halte aus.

Schritt 3: Stell dir nun vor, wie sich die Situation lösen lässt. Wenn du dich selbst so verletzen würdest, wie würdest du dich heilen?

Doch es gibt einen Weg hinaus Ich sehe euch an, mutig und direkt ich bin nicht perfekt meine Angst, ich kenne und umarme dich ich bin du und du bist ich Den Weg kann ich nur ohne dich gehen Du hast mir geholfen ich kann dich verstehen bis hierher und nicht weiter geht dein Schutz jetzt wage ich mich raus so wie ich bin und ich vertraue.

Diese Schritte sind lediglich eine Orientierungshilfe. Noch besser ist es, einfach so Worte aufzuschreiben, die dir in diesem Moment einfallen. Vielleicht reicht es dir auch, nur das Gefühl, das Problem zu definieren.

Dann könnte das Gedicht so aussehen:

Das Gefühl: Verzweiflung.

Gedicht:

Schwarz um mich herum die Nacht, unkontrolliert fallen Tränen auf deine toten Worte, mein Herz dreht sich um die eigene Achse, Gefühle tiefgefroren, kein Ende in Sicht.

Ein völlig verrücktes Gedicht ohne Reim. Aber hier kann man anhand der Bilder und Metaphern erkennen, wie sich die Person fühlt.

Beispiel 2

Du kommst mit einem Aspekt deiner Persönlichkeit nicht klar. Ich nehme mal als Beispiel Wut.

Im Sommer 2020 schrieb ich viele düstere, aggressive Gedichte und Geschichten. Sie machten mir Angst. Wer ist diese kämpferische, radikale Frau, die das geschrieben hat? So wollte ich mich nicht sehen. Nun, das bin ich. Das ist ein Teil von mir. Seitdem ich ihn angenommen habe und nicht mehr verstecke, merke ich, wie viel Gutes ich so bewirken kann. Mein ruhiges, friedliebendes Ich konnte es nicht. Denn es war zu sehr damit beschäftigt, von allen gemocht zu werden.

Wenn du auch so einen Anteil in dir findest, gib ihm Gestalt, Form. Wo fühlst du die Wut? Und dann führe ein Zwiegespräch mit diesem Anteil. Biete der Wut eine Lösung an, frag sie, was sie dir Gutes tun möchte, warum sie da ist. Lass die Wut in deinem Gedicht heraus, lass das Gefühl vollständig da sein, übernehmen.

Erst danach ist es sinnvoll, sich anzuschauen, was die Wut sagen will.

Zum Abschluss kannst du dich mit diesem Anteil in dir versöhnen, ihn integrieren. Doch dazu muss ihm erst einmal Raum gegeben werden.

Rumi: Aus dem Schatten ins Licht

Zurück zu Rumi: Er erfuhr diese heilsame Kraft der Gedichte selbst, bevor er sie mit anderen teilte. Der Tod seines Geliebten, des Derwischs Schams-i-Tabrisi, stürzte ihn in tiefen Schmerz. Die Musik, die ebendiese unbewussten Bereiche der Seele anspricht, bewahrte ihn davor sich im Schmerz zu verlieren. Er erkannte, dass der Schmerz, den er empfand, nur aus der Illusion des Getrenntseins entstanden war und es diese Trennung vom Geliebten im Inneren nicht gab. Darüber schrieb er.

Es ist interessant, dass Rumi ausgerechnet dann seine Stimme als Dichter fand, als er sich in einer Lebenssituation befand, die Menschen als Endpunkt ihrer Schöpferkraft erleben: Wenn wir von Katastrophen, Krankheiten, dem Tod eines geliebten Menschen daran erinnert werden, dass wir nicht alles kontrollieren können.

Diese Macht, die Rumi entdeckt hat, ist das Gegenteil von Kontrolle. Es ist die Macht der Hingabe. Denn Hingabe ist kein passiver Akt. Es ist die bewusste Entscheidung für eine vollständige Wahrnehmung. So entdeckte der Poet, dass Liebe nicht dann aufhört, wenn ein Leben endet, sondern davon unabhängig ist.

Er erkannte, dass Leben nicht aufhört, sich nur in Unendlichkeit transformiert um auf einer anderen Ebene weiterzugehen. Man kann sich für Trennung entscheiden und die Tür zu dieser anderen Ebene niemals öffnen - dann erlebt man nur die Realität der Trennung. Rumi hat sich mit der Entscheidung für die Liebe auch gleichzeitig für ein erfülltes Leben im Hier und Jetzt entschieden. Seine Gedichte haben bis heute Relevanz, der Weg aus seinem persönlichen Schmerz führte ihn zur Musik und die Musik zu einem ekstatischen Reigentanz, der ihn mit Gott verband: Eine Hand in den Himmel, eine andere zur Erde gerichtet, um die eigene Achse drehend, wie sich Planeten und Sterne drehen: Von Gott nehmen, der Erde geben, das Ego aufgelöst in Trance. Der nach ihm benannte Melevi-Orden ist für diesen Tanz berühmt.

Rumi war Reformator, Rebell und das ganz friedlich. Für ihn existierten Grenzen und Dogmen nicht. Er schrieb Gedichte über Jesus, baute Brücken und fand im Tanz eine Möglichkeit mit Gott zu kommunizieren. Doch nur weil seine Gedichte alle Aspekte, alle Bewusstseinsebenen ansprechen, konnten sie für so viele Menschen heilend wirken, mehr sein als nur schöne Verse.

„Jenseits von richtig und falsch gibt es einen Ort. Hier können wir einander begegnen.“

„Wo die Liebe erwacht, stirbt das Ich, der dunkle Despot.“

„Der Verstand ist machtlos angesichts der Liebe. Liebe allein ist fähig, die Wahrheit der Liebe zu enthüllen und Liebende zu sein. Der Weg unserer Propheten ist ein Weg der Wahrheit. Wollt ihr leben, so sterbt in Liebe. Sterbt in Liebe, wenn ihr am Leben bleiben wollt.“

Carl Gustav Jung: Schattenarbeit

Der Schweizer Psychiater Carl Gustav Jung (1875-1961) ging eher wie ein Schamane vor als ein Psychoanalytiker und brachte die Wichtigkeit der Seele in eine vollkommen rational orientierte Welt. Alles, was ihn interessierte: Träume, das Unbewusste, verschiedene Anteile unserer Seele, die er als Schattenaspekte bezeichnete, gehörten schon immer zu den Bereichen der Poesie.

Das psychologische Verfahren, das sich aus den Erkenntnissen Jungs entwickelte, wird als Schattenarbeit bezeichnet. Mit „Schatten“ bezeichnete er alles, was im Dunkel liegt und trotzdem da ist: Unterdrückte Gefühle, Eigenschaften, kurz gesagt alles, was das eigene Selbstbild stört und deshalb versteckt wird. Jung ging von einem kollektiven Unbewussten aus, von Archetypen, die als Grundlage und Orientierungshilfe der Schattenarbeit dienen. Schattenarbeit richtet das Licht auf diese Schatten, versucht die Angst und Scham zu vertreiben.

„Wer zugleich seinen Schatten und sein Licht wahrnimmt, sieht sich von zwei Seiten, und damit kommt er in die Mitte.“

Rilke und sein Ja zum Leben

In gewisser Weise haben Dichter schon immer so gearbeitet: Rainer Maria Rilke, der immer wieder unter starken psychischen Problemen litt, entschied sich gegen eine psychoanalytische Behandlung und für die Dichtung als Selbsttherapie. Diese Entscheidung markierte den Wendepunkt in Rilkes Leben und Werk: Ähnlich wie bei Rumi war es auch bei Rilke das Erkennen eines Einheitsbewusstseins, ein Bejahen des Lebens und der Welt statt zermürbender Selbstgespräche und Sinnsuche. Der Sinn des Lebens bestand für den Dichter nun in der Erkenntnis, dass „das Leben nicht immer glücklich, aber einzigartig ist.“

„Du musst das Leben nicht verstehen, dann wird es werden wie ein Fest.“

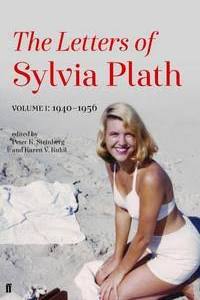

Sylvia Plath: Ein Leben im Schatten

Die Dichterin Sylvia Plath verband ich lange nicht mit ihren Gedichten, sondern mit ihrer depressiven Erkrankung. Denn das wurde in jedem Text über sie, in jeder Dokumentation in den Mittelpunkt gestellt: Sylvia Plath, die man durch die Darstellung ihres Mannes Ted Hughes kannte. Ihre Zusammenbrüche und Krisen bestens bekannt aus ihren Aufzeichnungen, aus seinen Erzählungen. So sah ich sie, weil sie so gesehen werden sollte: Ein Bild, ein Image, eine Story.

Eine mächtige Story, die ihr Werk zu einer Art Erklärung oder Zusatz zu ihrer psychischen Erkrankung degradierte. Hinter mächtigen Geschichten stecken mächtige Menschen: Ted Hughes kontrollierte seine Exfrau nicht nur während ihres gemeinsamen Lebens und trieb sie in den Tod - er wollte sie auch nach ihrem Tod auslöschen, neu erschaffen, als kranke, zerstörte Frau.

Das machte er, indem er ihre Arbeiten zensierte, bearbeitete und sogar vernichtete. „Um die Kinder zu schützen.“ Wie seine öffentliche Darstellung ihrer Person diese Kinder schützen sollte, bleibt ein Rätsel. Warum er nicht hinterfragt wurde, obwohl Unstimmigkeiten offensichtlich sind, das hat Emily van Duyne in ihren Texten thematisiert.

Gaslighting ist die Manipulationstechnik, mit der narzisstische Menschen die Realität verdrehen. Gaslighting wurde in diesem Fall innerhalb der Beziehung und in der Öffentlichkeit von Hughes betrieben, bis es jeder glaubte. Dieses Bild ist sogar noch jetzt mächtiger als die Realität: Sylvia Plath ist die manische, todesbesessene Frau, Ted Hughes ihr leidender Ehemann.

Erst ganz langsam bröckelt die Fassade durch mutige Frauen wie Emily van Duyne. Die Briefe von Ted Hughes sind Realität. Es ist nicht schwer, das Offensichtliche anzuerkennen. Es ist nicht erklärbar, wieso jemand, der behauptet, er habe sich von seiner Frau getrennt, nachdem ihm Hitler in einem Traum befahl, dies zu tun, nicht als der hochgradig destruktive Mensch gilt, der er offensichtlich war. Warum es niemanden wunderte, dass auch seine vorherigen Partnerinnen Selbstmord begingen. Warum seine Lügen nicht beachtet wurden.

Natürlich hätte man sich längst den Briefwechsel zwischen Plath und ihrer Therapeutin Ruth Barnhouse anschauen können. Doch Menschen glauben eben, was sie glauben wollen. Gibt es über ein Thema zu wenig Informationen, ist die Realität zu schmerzhaft, wird sie verdrängt, oft auf Kosten anderer. Sylvia Plath schuf mit ihren Gedichten ein paralleles Universum, eine eigenständige Welt, in der sie eine laute, klare Stimme hatte. In ihrem persönlichen Leben war sie Überlebende von narzisstischem Missbrauch: Zuerst im Elternhaus, dann in ihrer Ehe.

Ted Hughes durfte einfach Lyriker sein. Er missbrauchte seine Frau körperlich und seelisch, so wie seine Expartnerinnen zuvor auch. Doch es ist Sylvia Plath, die als crazy Girl UND Lyrikerin gilt. Ted Hughes war ein Mann. Er brauchte kein und.

Der heilende Effekt ihrer Texte konnte Sylvia Plath leider nicht vor dem Selbstmord bewahren - doch er zeigte sich auf andere Art und Weise: Die Lyrik von Sylvia Plath bleibt von ihrem persönlichen Erleben unberührt. Sie ist Ausdruck des höchsten Selbst, des Künstler-Ichs, das sich durch nichts zum Verstummen bringen liess. Und da Worte ewig sind, überdauert das geschriebene Wort und übertrumpft letztlich das Lügengebäude, weil am Ende, wenn alle Spiele ausgespielt sind, nur noch zählt, was schwarz auf weiß zu lesen ist: Außergewöhnliche Lyrik und die Wahrheit in ihren Briefen und Tagebüchern, die heilende Wirkung ihrer Texte, die vielen Menschen geholfen haben, sich selbst zu akzeptieren - auch mit ihren Schatten. Denn auch Sylvia Plath setzte sich in ihrer Lyrik mit ihren Schatten auseinander, nahm sie an, sah ihnen in die Augen.

„Girls are not Machines that you put Kindness Coins into until Sex falls out.“

„I write only because there is a Voice within me that will not be still.“

„It is a terrible Thing to be so open it is as if my Heart put on a Face and walked into the World.“

Metaphysik und Poesie: Emily Dickinson

Auch die amerikanische Dichterin Emily Dickinson (1830-1886) konnte mit ihren Gedichten heilen. In „Wider than the Sky: Essays and Meditations on the Healing Power of Emily Dickinson“ schreibt die Herausgeberin Cindy Mac Kenzie darüber, wie ihr die Texte der Dichterin im Heilungsprozess ihrer eigenen Krankheit geholfen haben.

Emily Dickinson hat poetische Schattenarbeit wohl am eindeutigsten von den hier vorgestellten PoetInnen verkörpert. Ihre Texte stoßen die Leser geradezu brutal in die eigene Schattenwelt, mutige Fragen und mutige Ansichten konfrontieren mit der Realität des Lebens, Eigenarten von Menschen, Gesellschaft, Welt.

Gerade weil diese Gedanken so ungewöhnlich sind, oft gedacht, doch selten geäußert, weil sie nicht in die gesellschaftlichen Strukturen passen, fühlt man sich verstanden, erwischt oder beides.

Ihre Gedichte sind metaphysisch und religionskritisch, ironisch, lakonisch und radikal. Sie lebte in selbstgewählter Isolation, exzentrisch, eigenwillig und war eine große Wortkünstlerin.

„Die Welt ist nicht der Schluss. Jenseits steht Etwas an - unsichtbar, wie Musik - doch so bestimmt wie Klang. Es nickt uns zu, narrt uns - der Scharfsinn weiß nicht wie - und durch ein Rätselsieb, zuletzt - zwingts - die Philosophie - es raten, bricht Gelehrtenhirn - es greifen, dafür trug mancher ein Menschenalter Schmach- zeigt - blutige Stigmata - Glauben rutscht aus - lacht. Fasst sich - wird rot, wenn´s einer sah - schnappt nach dem Zweiglein Augenschein - fragt nach dem Weg - beim Wetterhahn - wild fuchtelts - von der Kanzel -braust Hallelujahsturm - den Zahn der an der Seele nagt stillt kein Narkotikum.“

Oft wird vermutet, dass die Dichterin an einer schizotypischen Persönlichkeitsstörung litt. Doch wenn ich die Beschreibung einer solchen Störung lese, macht mich das nachdenklich: Seltsam, merkwürdig, seien diese Menschen. Tragen unkonventionelle Kleidung und vermeiden enge Bindungen zu anderen Menschen. Wer definiert denn, was als seltsam ist? Was ist so schlimm daran, sich nicht an Konventionen zu halten? Oder enge Bindungen zu vermeiden?

Könnte es nicht sein, dass Menschen verschieden sind und das, ganz ohne Wertung, einen Sinn hat? Vielleicht traut sich ein Mensch, der den allgemeinen Normen entspricht, nicht unbequeme Fragen zu stellen? Vielleicht haben gesellige Menschen keine Zeit und keine Muße um Gedichte zu schreiben?

Vielleicht gibt es in unserer Welt keinen Platz für HeilerInnen, die nicht in einer psychologischen Praxis sitzen, sondern am Schreibtisch, oder als SängerInnen, SongschreiberInnen, MusikerInnen auf einer Bühne.

Poesie, Musik und Tanz gehörten in vorchristlichen Zeiten zu schamanischen Zeremonien. Ob Gebet, Zauberformel oder Mantra: Die Heilkraft der Worte wurde und wird von verschiedenen Religionen und Glaubensgemeinschaften in der ganzen Welt genutzt.

Auch der Dadaismus versuchte mit dem Aufbrechen der Konventionen, Transzendenz zurück in die Lyrik zu bringen, was sich im Gedichtband „Helle Nacht“ von Emmy Hennings zeigt. Die Heilkraft von Gedichten liegt im Anzapfen des Unterbewusstseins, der gefürchteten und versteckten Emotionen und Gedanken und ihrer Integration. Im Ganzwerden, im Verwandeln und Sichtbarmachen wird das Verfassen eines Gedichtes zum Transformationsprozess.

Die poetische Schattenarbeit könnte zu einer völlig neuen Therapieform werden, die spirituelle, psychologische und literarische Elemente verbindet und so tiefsitzende Ängste und Verunsicherungen löst - vor allem die Angst vor der Wirklichkeit, die nicht mit dem Verstand erfasst werden kann.

„We go through Life. We shed our Skins. We become ourselves.“

(Patti Smith)

Links zum Thema:

C.G. Jung, Archetypen (Buch)

Sylvia Plath: The Letters of Sylvia Plath; Ariel; Liebesgedichte (Bücher)

*Anmerkung: Die Aussage zum Zusammenhang von Verdrängung unliebsamer Gefühle und Depression ist nicht im klinischen Sinne zu verstehen. Selbstverständlich sind Depressionen komplexe Erkrankungen. Aus eigener Erfahrung stehe ich jedoch voll und ganz zu der Aussage, dass das Ablehnen bestimmter Gefühlsbereiche zu psychischen Problemen führt und umgekehrt die Annahme und Integration, auch mithilfe künstlerischen Ausdrucks, zu einer erheblichen Besserung beitragen kann.

Über die Autorin dieses Artikels:

Ulrike Melzer ist Jahrgang 1981, Poetin und Indieautorin, malt und singt. Seit ihrer Kindheit schreibt sie Gedichte und traut sich nun, diese auch mit anderen zu teilen. Ihre Gedanken über das Schreiben teilt sie auch gern in Blogartikeln und Instagram-Livevideos.

Es geht ihr darum, mit Worten Filme im Kopf entstehen zu lassen, die Wahrnehmung zu schärfen und Bewusstsein zu schaffen. Sie lebt in Weimar. Ihr Gedichtband "verloren & gefunden" erscheint 2021 in der edition SchreibStimme.

Das erste Kapitel "städte" gibt es als Ebook bei Amazon und das letzte Kapitel "connections" als Print bei Amazon, Thalia und überall, wo es Bücher gibt.

"connections" bei Amazon.

"städte" bei Amazon.

Ulrike Melzer @poet_81 bei Instagram.

Kommentare